Das unbelüftete Flachdach

Grundsätzlich besteht ein unbelüftetes Flachdach aus einer Tragkonstruktion beispielsweise aus

Stahlbeton, Holz oder Stahltrapezprofilen, auf welche die Wärmedämmung und die Dachhaut bündig

anschließen. Schaut man sich den Aufbau einmal etwas genauer an, sieht man, aus wie vielen

Schichten ein Warmdach wirklich besteht.

Um die benötigte Neigung des Daches zu bekommen, wird bei Betonkonstruktionen (Decke des

Gebäudes) eine Schicht Gefällebeton (Gefälleestrich) aufgebracht. Dies ist natürlich mit einer nicht er-

wünschten Gewichtszunahme verbunden. Man verwendet dazu entweder unbewehrten Normalbeton

oder Leichtbeton. Es gibt jedoch auch Gefälledämmplatten, die diese Funktion übernehmen können.

Bei Holz- und Trapezblechdachkonstruktionen kann man dagegen das Gefälle ohne großen techni-

schen Aufwand erreichen.

Die Tragkonstruktion hat neben der raumtrennenden Funktion noch die Aufgaben, Lasten aufzuneh-

men und abzutragen sowie Schall- und Brandschutz zu gewährleisten. Tragkonstruktionen aus

Stahlbeton und Profilblechen erhalten auf ihrer Oberfläche einen Voranstrich aus Bitumenemulsion

oder Bitumenlösung. Der Voranstrich wird aufgetragen zur Verbesserung der Haftfähigkeit der

Klebstoffe. Zudem bindet er den vorhandenen Staub und hat eine wasserabweisende Wirkung.

Es folgt eine Ausgleichs- bzw. Trennschicht. Sie hat die Aufgabe, unverträgliche Werkstoffe zu trennen

und dient zudem als Gleitschicht. Die Trennschicht kann beispielsweise aus Lochglasvlies-

Bitumenbahnen oder Bitumendachbahnen mit einer Einlage aus Aluminium- oder Kupferfolie bestehen.

Für die darauf folgende Dampfbremse oder Dampfsperre empfiehlt sich eine PE-Folie oder

Dachbahnen mit je nach Erfordernis unterschiedlicher Trägereinlage. Diese Dampfbremse/

Dampfsperre soll die Diffusion von Wasserdampf in die Wärmedämmung und unter die Abdichtung ver-

zögern bzw. verhindern.

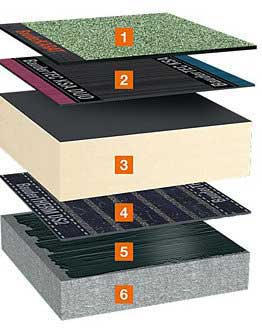

Ich zeige hier zwei Abdichtungssysteme des Flachdach-Spezialisten Bauder für Aufbauten auf Beton.

Beispiel für eine hochwertige zweilagigeBitumen-Abdichtung mit PIR-Dämmstoff.

1. Abdichtungsoberlage

2. Dämmstoff

3. Dämmstoff

4. Dampfsperre

5. Voranstrich

6.Untergrund

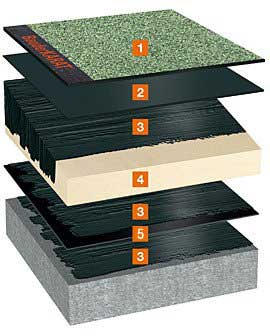

Beispiel 2: Kontaktdachsystem, bei dem alle Schichten unterein-

ander verklebt sind.

1. Abdichtungsoberlage

2. Abdichtungslage

3. Verklebung

4. Dämmstoff

3. Verklebung

5. Dampfsperre

3. Verklebung

Zur Wärmedämmung eignen sich beispielsweise Mineralfaser, Polystyrol PS, expandiertes Polystyrol

EPS, extrudiertes Polystyrol XPS und Schaumglas. Bei Schaumglas auf Betonkonstruktionen ist eine

Dampfsperre nicht erforderlich, da es stark druckbelastbar und nach dem Einbau feuchte-unempfind-

lich ist. Wie bereits erwähnt, kann die Wärmedämmschicht auch zur Herstellung des benötigten

Mindestgefälles dienen.

Die Aufgabe der Dampfdruckausgleichsschicht ist es, örtlichen Dampfdruck, der bei Erwärmung aus

eingeschlossener oder eingewanderter Feuchtigkeit entsteht, zu verteilen und dadurch zu entspannen.

Sie ermöglicht zudem Relativbewegungen zwischen Dachabdichtung (Dachhaut) und

Wärmedämmung. Die Ausgleichsschicht hat meist einen mehrlagigen Aufbau. Als Werkstoffe werden

beispielsweise Lochglasvlies-Bitumenbahnen oder Bitumendachbahnen mit einer Einlage aus

Aluminium- oder Kupferfolie.

Um die Konstruktion wasserdicht zu bekommen, gibt es grob gesagt zwei Möglichkeiten: der bitumi-

nöse Aufbau und der Folienaufbau. Mindestens zweilagig sind die bituminösen Aufbauten, während

Folienabdichtungen grundsätzlich einlagig ausgeführt werden.

Eine Kiesschicht mit einer Dicke von 5 bis 10 cm dient dem Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung,

Windsog und mechanischer Beschädigung. Als Oberflächenschutz finden allerdings auch

Plattenbeläge, Begrünungen, Schiefersplitt und keramische Einstreuungen Verwendung.