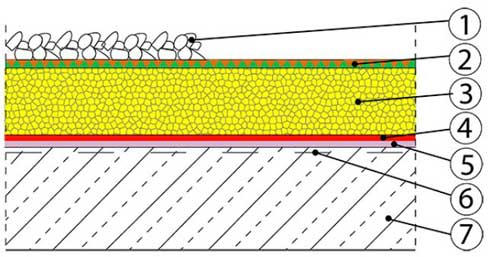

Das Umkehrdach

1. Auflast/Oberflächenschutz

2. Filterflies

3. Wärmedämmung (Extr. PS-

Hartschaum)

4. Oberlage der Abdichtung

(Polymerbitumenbahn)

5. Erste Lage der Abdichtung

6. Bitumen-Voranstrich

7. Unterkonstruktion aus

Beton

Zunächst wird beim

Umkehrdach so vorgegangen,

wie beim Warmdach. Für das

notwendige Gefälle bei Stahlbetonkonstruktionen sorgt wieder der Gefällebeton, es folgen

Voranstrich und Ausgleichsschicht. Nun kommt aber nicht, wie beim Warmdach, die

Wärmedämmung, sondern die Dachabdichtung. Die Abdichtung bei Umkehrdächern wird

vorzugsweise mit zwei Lagen Polymerbitumenbahnen ausgeführt. Erst danach kommt die

Wärmedämmung. Da diese komplett der Witterung ausgesetzt ist, kann natürlich nicht jeder

Dämmstoff verwendet werden. Mineralwolle beispielsweise würde sich mit Wasser vollsaugen und

wäre unbrauchbar. Extrudiertes Polystyrol ist wasserfest und eignet sich auch als Umkehrdämmung.

Bei fachgerechter Ausführung bietet ein Umkehrdach einige Vorteile gegenüber dem herkömmlichen

Warmdach. Dies beginnt bereits in der Bauphase. Dadurch, dass die Dachabdichtung als erstes

erfolgt, ist man in den weiteren Bauphasen nicht mehr abhängig von der Witterung. Die Verlegung

der Dämmplatten und z.B. der Kiesschicht (beachten Sie dazu den Abschnitt "Kies auf dem Dach - ja

oder nein?) kann auch bei schlechtem Wetter erfolgen. Sind die Dämmplatten verlegt, kann sich die

Dachabdichtung durch die Sonne nicht mehr aufheizen. Auch Blasenbildung in der Abdichtung durch

eingeschlossene Feuchtigkeit wird weitestgehend vermieden. Durch die Dämmschicht ist die

Abdichtung zudem vor mechanischen Einwirkungen geschützt. So ist es bei Gründächern zum

Beispiel nicht mehr notwendig, eine teure zusätzliche Schutzschicht einzubauen. Die

Wärmedämmung übernimmt diese Funktion. Auch eine Dampfsperre ist bei einem Umkehrdach nicht

notwendig. Da die Dämmstoffplatten in der Regel lose verlegt werden, ist zudem ein einfacher

Rückbau möglich. Die Platten können dann anschließend sogar wiederverwendet werden.